看完这一代的完整配置,我的直觉是:苹果把“短期爽感”和“长期耐用”各自找到了抓手,但四台机器的取舍边界也被画得更清楚了,尤其是 Air 和 Pro Max,像两端的拉力绳,把用户往不同方向拽。

先说标准版。

120Hz ProMotion 终于补课,加上 3000nit 与全系抗反射,日常可读性的问题基本被一脚踢开。

LTPO 能把刷新率压到 1Hz,这不是参数好看,而是能把 AOD 和视频播放的电量渗漏堵住一部分。

A19 的图形提升官方给到大约 20%,体感会出现在哪?不是跑分曲线,而是刷短视频时的滚动细腻、重网页的排版动态、地图缩放的平顺。

影像上超广角升到 4800 万,这一刀很关键——旅行拍建筑、室内低光的边缘糊片现象会明显减轻,色彩一致性也更容易拉齐。遗憾依旧存在:没有长焦,远景题材注定要靠裁切和算法。

这代标准版可以称得上“主力机答案”,但不是“全场景答案”。

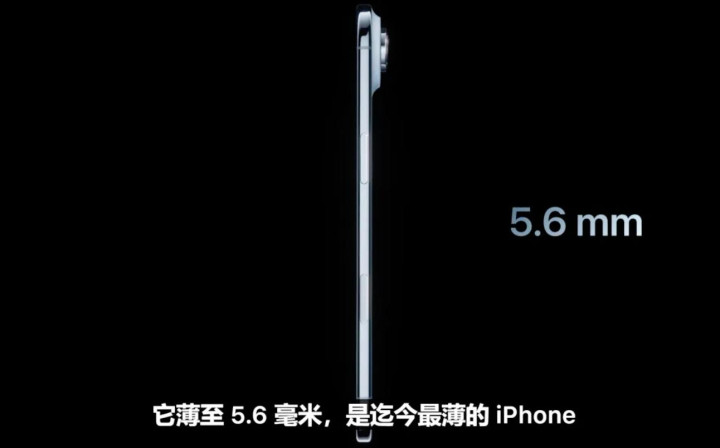

Air 是我情感上最矛盾的一台。

5.64mm、165g 摆在这儿,拿在手里那种“负担被卸下去”的轻快,是别家短期内很难复刻的。

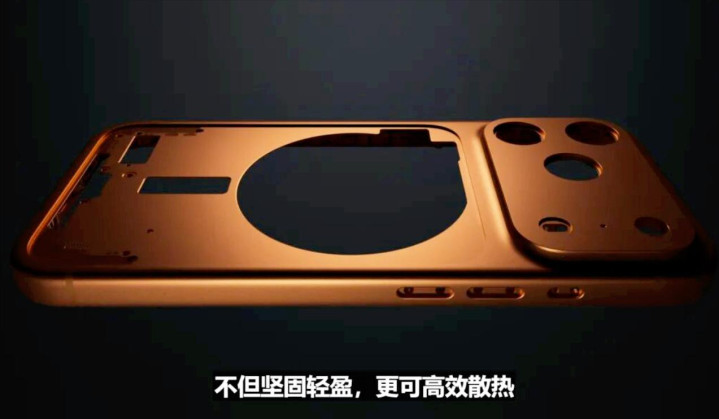

结构上把器件集中到上方凸台位,再配钛合金中框和双面超瓷晶,这是在轻薄与强度之间找平衡的典型工程解。问题也直白:单摄意味着你必须承认题材边界;

eSIM 目前国内只见联通,换号、分号、旅游都要提前打听;电池三千出头,官方一边说“全天”,一边卖 799 元的 12W 磁吸电池包,这实话已经很清楚了——轻薄是真香,但重度一天最好带外挂。

性能方面倒不虚:A19 Pro 定制版加 N1(Wi-Fi 7/蓝牙 6)与 C1X 基带,日常体验会很敏捷。

若你把“手感”和“包内负重”放在第一位,Air 值得;若你更需要全焦段和长续航,它不该是你的主力。

Pro/Pro Max 让我觉得苹果终于承认了一个事实!

顶级体验的瓶颈在“持续”,不是“峰值”。

一体成型航空铝中框配 VC 均热,散热效率对钛金属喊到 20 倍,这当然有发布会的修辞,但方向是对的——把热路打通,才有资格谈一小时后的帧率。机身厚到 8.75mm,不是“退化”,是为了容纳更大的电池仓与蒸汽室;

横向相机岛的好处不仅是给潜望长焦更长的光学行程,还能把横握拍摄时的配重做得更顺,减少微抖。

三颗 4800 万把色彩和细节风格拉齐,默认 4×(100mm) 与 8×(200mm) 裁切覆盖人像与舞台远景,配合 ProRes Log、ACES 这些专业链路,最大的意义是“拍—剪—交付”少走弯路。

若你是一名视频创作者、体育或演唱会重度用户,Pro Max 这套底子,是真能换来更稳定产出的。

有两个被忽视的小点,我觉得很值钱。

第一,全系抗反射是真正在户外“救命”的功能,但它会被一张劣质高反膜完全抵消;要么裸奔,要么选带 AR 涂层的膜,不然你花了钱等于白花。

第二,苹果把全系存储起步抬到 256GB,这是今年最人间清醒的改动之一。

与其纠结 SoC 提升 15% 还是 20%,不如承认应用和素材体积在涨,系统余量对“用三年不卡”的意义更大。

续航与充电我保持谨慎乐观。行业流传的容量数字把四台机的定位说得很明白:Air 最吃紧,标准版居中,Pro/Max 扛压。官网宣称 20 分钟 50%,我更愿意把它理解成“30–40W 的合理进步”,而不是“跨代革命”。

真正决定全天体验的,还是 LTPO、系统调度和蒸汽室这一整条链路的协同。苹果这次把物理层的东西补齐了,剩下看固件和生态磨合。

所以我会怎么选?

如果你此前被 60Hz 与“超广弱”困扰,且题材以城市/旅行/日常为主,iPhone 17 标准版已经够稳,省心、耐用、观感在线;

如果你是轻薄洁癖、对拍照和续航的需求均属中度,Air 会让你每天都愿意多摸两下,但别指望它做“万能主力”;

如果你要全天高负载、强远摄、专业视频,Pro Max 才是“花钱买省事”;而想兼顾握持与产出,Pro 比较像“工程师的选择”。

最后把开头那句话再说一遍:这代是把老槽点一件件拆掉的 iPhone。你不必被参数堆满的海报吓住,只要把自己的使用节奏摆在桌面上,答案其实不难。

你在意的那一件事——可读性、手感、持久战或远摄——今年各有主场,选对场地,手机才会替你省力。

股票的配资,正规配资平台网,每日配资网站提示:文章来自网络,不代表本站观点。